在二十世纪前半叶的长江流域,先是在下游的南京,抗战期间转移到上游的江津,存在着一个独立特行的佛教知识分子集团。他们以殉道者的精神,过着近乎苦行僧的研修生活,探讨着终极的佛教真理,却公开宣称“佛教非宗教非哲学”,与一切迷信和独断无缘。在一个义利不辨、师道不行的时代,他们高扬师道的价值,终生奉献于师门事业,前赴后继薪尽火传。为了求道的真实和学术的尊严,以“依法不依人”的磊落胸怀,敢于修正师尊的思想。他们终日与青灯黄卷相伴,对数千卷佛经进行了最严格的校勘,却敢于对师尊和自己籍以入门的《楞严经》、《大乘起信论》等经典的真实性提出质疑。在回到唐代唯识学这一表面看来极端保守的口号下,他们对一千年来以天台宗、华严宗、禅宗为代表的传统中国佛学,进行了犀利的思想批判,而且把批判的矛头直指佛教的组织制度,提出了“居士可以主持正法,掘动起两千年来已成定局的僧主俗从格局”。(王雷泉语)

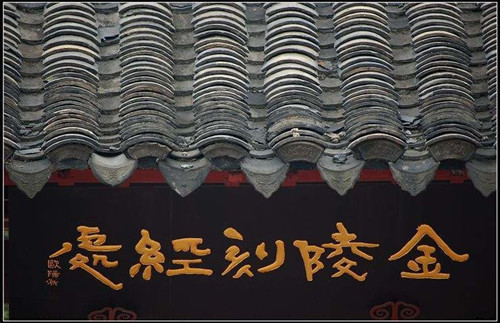

20世纪中国佛学重镇——金陵刻经处

这个佛教知识分子团体,亦被称作居士佛学。初由石棣杨仁山居士发起于晚清,得到晚清学人的大力响应和支持,如沈曾植、陈三立、陈伯年、梁启超、王恩洋、熊秉三、蔡元培、章太炎等。乾嘉之后,学者迫于时代的动荡和国家、民族的前途、命运,学术转向经世致用的同时,兼治内典成为晚清学人或思想家共有的特点,像魏源、龚自珍、林则徐、翁同龢等人,无不如此。尽管这样,中国佛教在杨仁山的时代已经非常地衰落。文会文会(杨仁山以字行)由《大乘起信论》而入籍佛典,并很快深入大藏经,认真研修。杨文会最先接受西方刚刚创立不久的近代宗教学研究方法,创办学校、校刻佛典,讲经说法,培养僧才,由此开启了国近代佛学的复兴之路。

杨文会的弟子——欧阳竟无

继文会之后,他的僧俗弟子们创办了现代佛教史上影响巨大而深远的武昌佛学院和支那内学院。于是文会门下的两大高足成为僧俗两界的佛教领袖。太虚大师一倡导的“人生佛教”和“僧伽制度改革”,其法相唯识学方面的成就,由弟子印顺法师继承下来。印顺法师一生著作等身,形成了其渊深精进的僧学楷模。所作唯多,只以有限时间读完《大乘起信论校释》《中国禅宗史》两种,自愧不能领略其学。

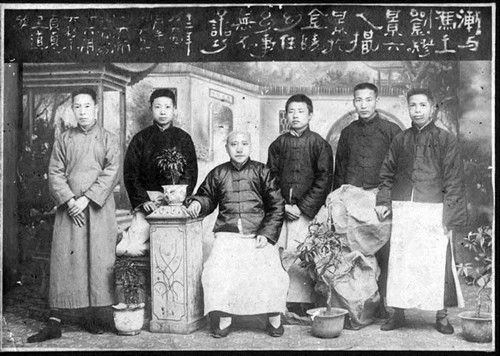

宜黄大师与部分弟子合影

欧阳渐,字竟无,江西宜黄人,人称宜黄大师。继承师说并发扬光大,其法相唯识学被后世誉为“玄奘之后一人”。作为近代居士佛学中承上启下的代表人物,他具有强烈的宗教热忱和孤愤气质的佛教思想家和教育家。用他晚年致陈铭枢的话来讲,他的治学求道、讲经说法,‘有激于自身而出者,有激于唐宋诸儒而出者’,他把学问与生命的体验和医民救国结合在一起。“悲而后又学,愤而后有学,无可奈何而后有学,救亡图存而后有学。”《内学院杂著—内学序》。读欧阳之书,如同他那摧金裂石的书法一样,充满着“生死事大,无常迅速”的悲凉之感,而又从字里行间激荡着不媚世俗、穷未来际的豪迈情怀。”(王雷泉语)因此被其叛出师门的弟子熊十力有“惜乎以闻熏入手,内里有我执与近名许多夹杂,胸怀不得廓然、空旷,甚至犹有所也。因此以气偏盛,不免少杂伯气”的遗憾。(《与梁漱溟论宜黄大师》)。欧阳在世时,他所从事的事业已是‘别调孤弹’,在他死后相当长时间的岁月中,亦不为世俗社会和佛教界所理解。 “宗教则屏为世学,世学又屏为宗教,舂粮且不能宿,盖垂青者寡矣。”(《内学杂著—与章伯严书》)

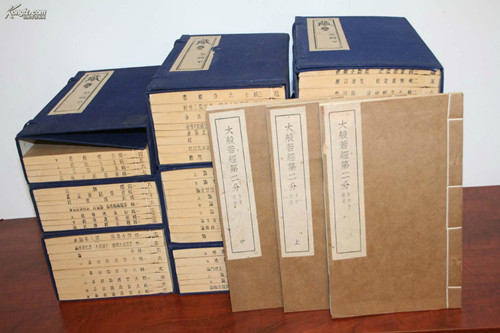

欧阳大师校勘整理藏要书影——大般若经

宜黄大师一生,讲学以刻经,通过办学以培养整理佛经的人才,在整理佛经中造就佛学人才。平生所学主要体现在对佛典的选编校订和叙论中,故治学不在乎一字一句的研讨,而是善于归纳,扼其大意。尤其在他晚年感到来日无多,故将自己的学术观点体现在讲学和书信中,以《内学杂著》和《孔学杂著》最为精要。并亲自收订二十六种著作,辑成《欧阳竟无内外学》三十册,由支那内学院蜀院于一九四三年木刻印行。他的治学重点虽是《瑜伽》《唯识》,然中年以后旁通《般若》,融贯空有,并最终以《涅槃》为归趣。对背离师说,自辟《新论》的弟子熊十力的理论失误,做了入木三分的揭示:“自既未得真甘露味殀人饥虚,而徒迹袭宗门扫荡一切之陋习,纵横恣睢,好做一往之辟。” 认为自韩愈以来至熊十力,对佛教的根本误解,就在误认寂灭为断灭,以清谈废事为禅而恶之。(《致陈铭枢信》)在晚年的书信中,不厌其详地论述涅槃、法身、法界等佛教的终极命题。在《再答陈真如书》中,回顾了在接踵而来的身家痛苦中,坚忍发奋而求道有成的过程。四十岁前后,因寡母去世,由陆王心学而学佛,由此知生死由来。五十岁前后,女儿、儿子、胞妹、爱徒相继夭折,于痛彻心脾中,通宵达旦,钻研《瑜伽》、《般若》,撰成《瑜伽师地论叙》和《大般若经叙》。至六十岁作《大般涅槃经叙》,而后知无余涅槃为佛法之唯一宗趣,确立一生学说之重心。

欧阳竞无弟子太虚大师

欧阳先生去世后,弟子吕秋逸继其遗志。解放后内学院停办,吕秋逸被推为第一届中国佛教协会理事(名誉会长为116岁高龄的虚云长老)。至此持续半个多世纪的居士佛学团体由中国佛协取代。并将僧俗两界合二为一。吕秋逸精通英、法、德、日等多种文字,并兼通梵文,所以他的研究无论佛经文字校勘、经意解说,还是对中、印佛学源流的梳理方面,都能融会贯通。同时作为一个冷静的佛教学者,他的佛学研究实际上代表了二十世纪居士佛学的最高水平。

综上所述,以金陵刻经处发端到内学院停办的半个多世纪 ,从杨仁山、欧阳渐、吕秋逸三代大师非凡的事业中,我们可以深切的感受到那种道义相托,薪尽火传的精神。上溯晚清学坛,佛学研究名重一时。诸多学者潜入其中,自成一格。夏曾佑、梁启超、章太炎、谭嗣同等是援佛入儒,而杨仁山、沈曾植、欧阳竟无等则是执佛御心。“在世道人心异术分途,时代急剧变革之际,学者从佛学理论中寻找精神慰藉的同时,确实有用佛理、佛性将儒学拯衰起弊的功利目的”(《述而不作亦通儒——沈曾植学记》)作为晚清遗老的沈曾植,与杨仁山的关系十分投契。沈氏从学理上研究禅宗史、大、小乘佛教,俱有心得。支那内学院建成后,沈氏撰写了《内学院缘起》,表达了晚年的精神寄托。再联系到以东南大学为中心的东南学人群体,许多与内学院有着密切来往甚至很深的学术渊源,如梅光羲、蒋维乔、汤用彤、黄忏华、王恩洋、熊十力、柳怡徵等。可以说在民国时期南北两大学术重镇中,以支那内学院和南京大学前身中央大学、东南大学为代表的居士佛学和东南学人群体共同构成了足以与北平学界相杭衡的学术格局,就这一点来说,是令人深思的。

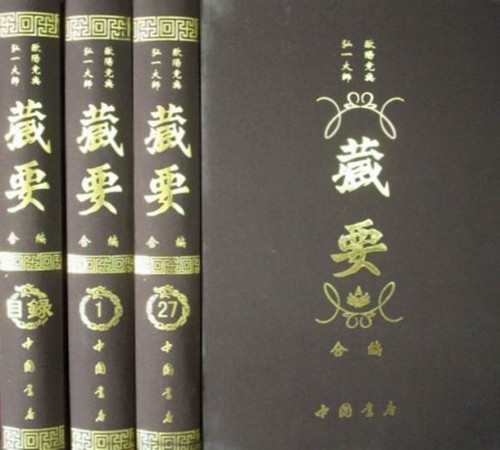

《藏要》欧阳大师与弘一大师合编

《藏要》欧阳大师与弘一大师合编

我赞同陈寅恪先生“学术史有主流和预流之分”的观点,晚清民国学术史的主流与预流皆依学术发展变迁之内在理数,其中江浙学人无疑是其主流的推泼助澜者。就地域而言以孙中山、黄遵宪、康有为、梁启超为代表的广东,以维新革命而起到倡导学界革命的契机。在章黄学派及其弟子们排满运动互为表里,对传统学术的批判当中一跃成为五四时代的风云人物,继而由东南学人群体对传统文化的维护和重建为己任的《学衡》掘起,再到三十年代科玄论战及马克思唯物主义辩证法的铺天盖地而来,并为民族独立、解放运动所发扬光大而深入人心。中国学术自南而北呈现出不同的格局和特点,由此五端形成晚清民国学术的基本理路。其共同的特点是与国家、民族及其文化地前途息息相关,并试图通过各自的方式寻求救国、救民、振兴文化的途径。其远因则与明末遗民运动的思想和学说、志行一脉相承,前后辉映,体现了中国知识分子身上可贵的家国情怀和淑世精神。

庚寅冬至节后严东学署稿金城蜗居

壬辰冬至节前改稿

成都市佛教协会官方网站

地址:四川省成都市青羊区文殊院街66号 邮编:610017

电话:028-86933298 邮箱:2480347684@qq.com

本站部分图片和文章来自互联网,如无意中侵犯到您的权益,请与我们联系,我们会尽快清除相关内容

主办:成都市佛教协会 通用网址: 成都佛教协会 网站域名: www.cdfjxh.com

蜀ICP备16019249号 -1 本网站由成都市佛教协会版权所有

互联网宗教信息服务许可证 编号 :川(2022)0000008